Mars-Winde wehen mit bis zu 160 Kilometer pro Stunde

Neue Studie mit DLR-Beteiligung bringt Erkenntnisse für die Mars-Atmosphärenforschung

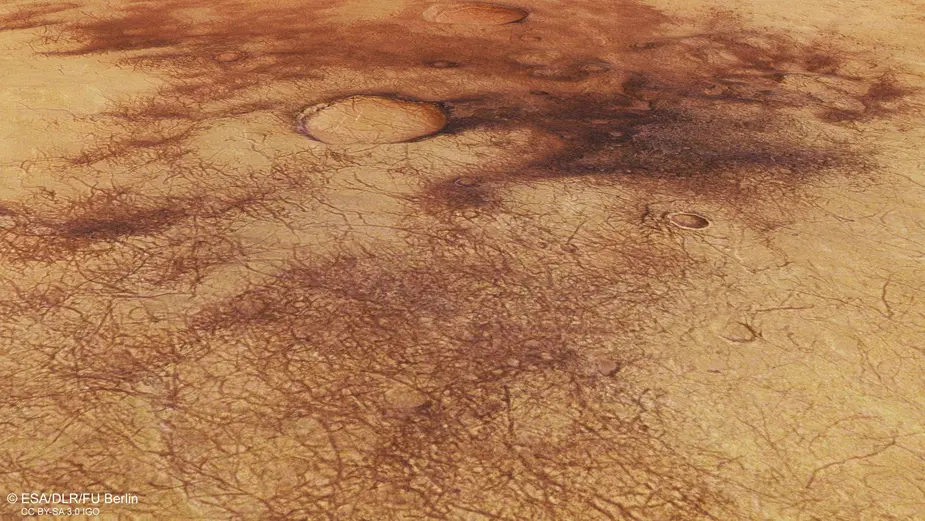

Auf dem Mars erreichen „Staubteufel“ und Winde Geschwindigkeiten von bis zu 160 Kilometer pro Stunde und wehen damit stärker als bisher angenommen: Dies zeigt eine neue Studie eines internationalen Forschungsteams unter der Leitung der Universität Bern, an der auch Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen des DLR-Instituts für Weltraumforschung maßgeblich beteiligt waren. Die Forschenden verwendeten Bilder der Schweizer Marskamera CaSSIS (Color and Stereo Surface Imaging System) und der HRSC-Stereokamera des DLR, die sie mit Hilfe von „maschinellem Lernen“ analysierten.

„Die Studie liefert eine wertvolle Datengrundlage für ein besseres Verständnis der atmosphärischen Dynamik auf unserem Nachbarplaneten“, freut sich Dr. Daniela Tirsch. Sie leitet das Experiment HRSC (High Resolution Stero Camera) auf der ESA-Mission Mars Express und hat an der Studie mitgearbeitet. „Damit können wir bessere Klimamodelle erstellen, die auch für zukünftige robotische und sogar vielleicht auch für astronautische Marsmissionen hilfreich sind.“ Trotz der sehr dünnen Atmosphäre gibt es auf dem Mars auch Winde, die für das Klima und Verteilung von Staub von zentraler Bedeutung sind.

Windbewegungen und Aufwirbelung von Staub erzeugen häufig sogenannte Staubteufel (im Englischen „dust devils“), rotierende Säulen aus aufgewirbeltem Staub und Luft, die sich in Richtung der vorherrschenden Windrichtung über die Oberfläche bewegen. Auf Bildern ist Wind selbst unsichtbar, aber Staubteufel sind deutlich zu erkennen. Aufgrund ihrer Vorwärtsbewegung sind sie daher wertvolle Indikatoren für die Forschung, um ansonsten unsichtbare Winde zu bestimmen. Staubteufel gibt es auch auf der Erde, aber auf dem Mars sind sie viel größer und können mehrere Kilometer Höhe erreichen.

„Staubteufel“ – schneller als gedacht

Die Studie unter der Leitung von Dr. Valentin Bickel vom Center for Space and Habitability der Universität Bern zeigt, dass Staubteufel und Winde, die sie umgeben, deutlich höhere Geschwindigkeiten erreichen als bisher angenommen. Stärkere Winde könnten für einen großen Teil der Staubaufwirbelung verantwortlich sein, welche großen Einfluss auf das Wetter und das Klima des Mars hat.

An der in der Zeitschrift Science Advances veröffentlichten Studie beteiligten sich neben Forschenden des Physikalischen Instituts der Universität Bern auch Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen der Open University in Großbritannien und des DLR-Instituts für Weltraumforschung in Berlin-Adlershof.

„Die Kombination von Daten der beiden Kameras auf den beiden europäischen Satelliten eröffnet eine Menge neuer Forschungsmöglichkeiten: HRSC und CaSSIS ergänzen sich ideal und liefern zusammen ein deutlich umfassenderes Bild des Mars, als es ein einzelnes Instrument könnte – ein großartiges Beispiel für die Stärke internationaler Zusammenarbeit im All“, erklärt DLR-Planetengeologe Ernst Hauber, der an beiden Kamera-Experimenten wissenschaftlich beteiligt ist. „Die Auflösung beider Kameras ist gut genug, um selbst Staubteufel mit nur wenigen Zehnermetern Durchmesser in Bildern festzuhalten“.

Untersuchung mit „Deep Learning“

„Mit Hilfe eines hochmodernen Deep-Learning-Ansatzes konnten wir Staubteufel in über 50.000 Satellitenbildern identifizieren“, erklärt Erstautor Valentin Bickel. CaSSIS befindet sich an Bord des ExoMars Trace Gas Orbiters der Europäischen Weltraumorganisation (ESA), während sich die HRSC (High Resolution Stereo Camera) an Bord des ESA-Orbiters Mars Express befindet. In einem nächsten Schritt untersuchte das Forschendenteam Stereobilder von rund 300 der identifizierten Staubteufel, um deren Bewegungsrichtungen und Geschwindigkeiten abzuleiten.

Die Ergebnisse zeigen, dass Staubteufel und die umgebenden Winde auf dem Mars Geschwindigkeiten von bis zu 44 Meter pro Sekunde, also rund 160 Kilometer pro Stunde auf dem gesamten Planeten erreichen können. Frühere Messungen auf der Oberfläche hatten gezeigt, dass Winde meist unter 50 Kilometer pro Stunde bleiben und in seltenen Fällen maximal 100 Kilometer pro Stunde erreichen können. „Die Identifikation und Vermessung all der Staubteufel in den HRSC-Daten zum Training des Algorithmus war eine ziemlich aufwendige Arbeit“, blickt DLR-Kartografin Antonia Schriever auf die Untersuchung zurück. „Aber dann als Ergebnis zu sehen, wie groß und schnell Windhosen tatsächlich sind, machte jede Mühe mehr als wett!“ Daniela Tirsch fasst den DLR-Beitrag zur Studie zusammen: „Dank der einzigartigen Fähigkeit der HRSC, die Marsoberfläche leicht zeitversetzt mit verschiedenen Bildkanälen zu beobachten, ist es erst möglich geworden, Geschwindigkeit und Richtung der Staubteufel zu analysieren.“

Deren hohe Geschwindigkeit beeinflusst wiederum den Staubkreislauf auf dem Roten Planeten: „Starke, nicht wirbelartigen Winde tragen sehr wahrscheinlich eine beträchtliche Menge Staub in die Marsatmosphäre ein – viel mehr als bisher angenommen“, erläutert Valentin Bickel. Ferner: „Unsere Daten zeigen, wo und wann diese Winde stark genug sind, um Staub von der Oberfläche zu heben. Dies ist das erste Mal, dass solche Erkenntnisse für einen Zeitraum von etwa zwei Jahrzehnten vorliegen.“ Die HRSC ist seit Januar 2004 im Einsatz, auch CaSSIS liefert schon seit mehr als acht Jahren Bilddaten vom Mars.

Publikation:

Science Advances (2025): Dust Devil Migration Patterns Reveal Strong Near-Surface Winds across Mars

Valentin T. Bickel, Miguel Almeida, Matthew Read, Antonia Schriever, Daniela Tirsch, Ernst Hauber, Klaus Gwinner, Nicolas Thomas, Thomas Roatsch

DOI: 10.1126/sciadv.adw5170

Weiterführende Links:

- Hochauflösende Stereokamera (HRSC)

- ESA-Mission Mars Express

- Center for Space and Habitability (CSH) der Universität Bern

- Colour and Stereo Surface Imaging System (CaSSIS)

Kontakt:

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)

Institut für Weltraumforschung

Rutherfordstraße 2, 12489 Berlin

Dr. Daniela Tirsch

Leitende Wissenschaftlerin HRSC

Ernst Hauber

Planetologie

Falk Dambowsky

Leitung Media Relations, Presseredaktion

+49 2203 601-3959

DLR-Pressemitteilung vom 8. Oktober 2025