Vorhang auf für quantenmechanische Verschränkung im Attosekundenlaserlabor

MBI-Forschende zeigen mit Pump-Probe-Experimenten mögliche Verbindung zwischen ultraschneller Laserspektroskopie und dem Arbeitsgebiet der Quanteninformation

Die Quantenmechanik ist berühmt dafür, dass ihre Vorhersagen das intuitive menschliche Denken heraus- und manchmal überfordern, das sich durch die Art und Weise entwickelt hat, wie wir die alltägliche Welt um uns herum erleben. Unter anderem können Quantenobjekte sowohl teilchen- als auch wellenförmigen Charakter aufweisen, können interferieren und in Form von Quantenüberlagerungen auftreten. Die wohl größte Herausforderung stellt die Tatsache dar, dass die Quantenmechanik nicht unserer intuitiven Vorstellung von lokalem Realismus entspricht, d. h. der Vorstellung, dass die Ergebnisse von Messungen an Objekten Eigenschaften widerspiegeln, die diesen Objekten innewohnen. Die quantenmechanische Verschränkung stellt einen Zusammenbruch des lokalen Realismus dar und führt die Nichtlokalität ein, was bedeutet, dass die Ergebnisse von Messungen an einem Objekt A ("Alice") durch Messungen an einem Objekt B ("Bob") beeinflusst werden können, ohne dass es eine Wechselwirkung zwischen den Objekten A und B gibt.

Verschränkung tritt immer dann auf, wenn ein Quantensystem in zwei Teilsysteme aufgeteilt wird. Häufige Situationen sind die spontane parametrische Abwärtskonversion, bei der ein eintreffendes Pumpphoton in ein Paar von Signal- und Idler-Photonen aufgespalten wird, und die Photoionisation, bei der ein neutrales Atom oder Molekül durch Lichtabsorption in ein Ion und ein Photoelektron aufgespalten wird. Anschließend kann die Wellenfunktion des Gesamtsystems als Summe einer oder mehrerer Produktwellenfunktionen geschrieben werden, die die einzelnen Teile beschreiben. Wenn die Wellenfunktion nur als ein einziges Produkt geschrieben werden kann, dann haben Messungen, die an Teil A ("Alice") durchgeführt werden, keinen Einfluss auf Messungen, die an Teil B ("Bob") durchgeführt werden. Wenn die Wellenfunktion des zusammengesetzten Systems jedoch nur als Summe solcher Produkte geschrieben werden kann, dann ist das System verschränkt, und es ergibt sich das bemerkenswerte Ergebnis, dass Messungen an "Bob" (mit unterschiedlichen möglichen Ergebnissen entsprechend der quantenmechanischen Wahrscheinlichkeit jedes dieser Ergebnisse) das Ergebnis nachfolgender Messungen an "Alice" bestimmen, selbst wenn "Alice" und "Bob" nicht interagieren.

Aufgrund der obigen Ausführungen ist zu erwarten, dass die Quantenverschränkung in der Attosekundenforschung (1 as = 10-18 s), dem zu Beginn dieses Jahrhunderts entstandenen neuen Zweig der Laserphysik, in dem die zeitabhängige Dynamik von Elektronen auf ihrer natürlichen Zeitskala von unter einer Femtosekunde (1 fs = 10-15 s) untersucht wird, ein häufiges Merkmal sein wird. Die Erzeugung von Attosekunden-Laserpulsen mittels Erzeugung hoher Harmonischer führt notwendigerweise zu Laserpulsen mit Photonenenergien, die größer als die Bindungsenergie jedes denkbaren Atoms, Moleküls oder Materials sind. Daher ist die Photoionisation ein häufiger Aspekt von Attosekunden-Experimenten. Dennoch wurde der möglichen Rolle der Verschränkung in Attosekunden-Experimenten bisher keine große Aufmerksamkeit geschenkt.

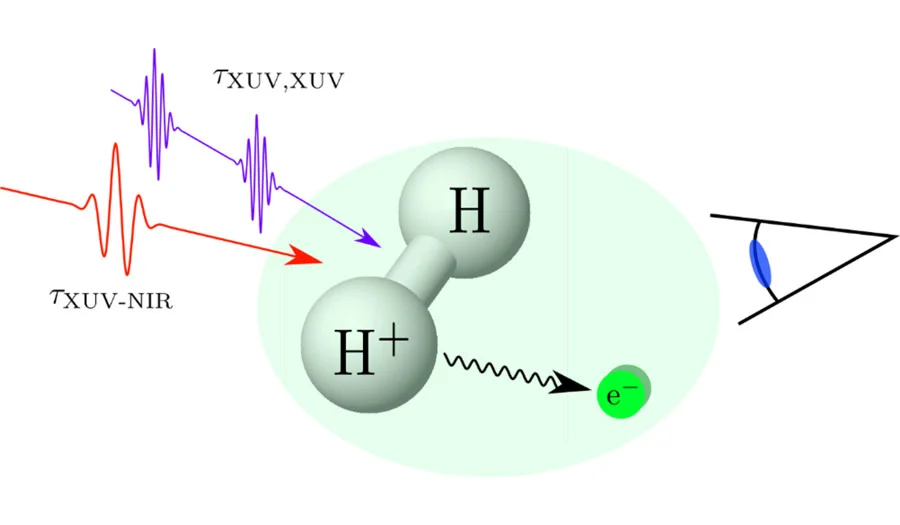

Attosekunden-Experimente werden üblicherweise in Form eines Pump-Probe-Experiments durchgeführt, bei dem ein erster Laser (die "Pumpe") die Dynamik des zu untersuchenden Systems initiiert und ein zweiter Laser (die "Probe") nach einer variablen Verzögerung das sich entwickelnde System abfragt und eine Messgröße erzeugt, die als Funktion der Pump-Probe-Verzögerung aufgezeichnet werden kann. Auf diese Weise liefern Pump-Probe-Experimente einen Film der sich entwickelnden Dynamik, der wiederholt und langsam (wenn nötig Bild für Bild) betrachtet werden kann, bis die zugrunde liegenden Prozesse verstanden sind. Quantenmechanisch gesehen beruhen Pump-Probe-Experimente auf Kohärenz, d.h. auf der Existenz wohldefinierter Phasenbeziehungen zwischen verschiedenen Teilen des Systems, die sich nach der Wechselwirkung mit dem Pumplaserpuls bilden. Wie wir in jüngsten theoretischen [1] und experimentellen [2] Arbeiten gezeigt haben, ist der Grad der Kohärenz in Quantensystemen, die Verschränkung aufweisen, deutlich reduziert.

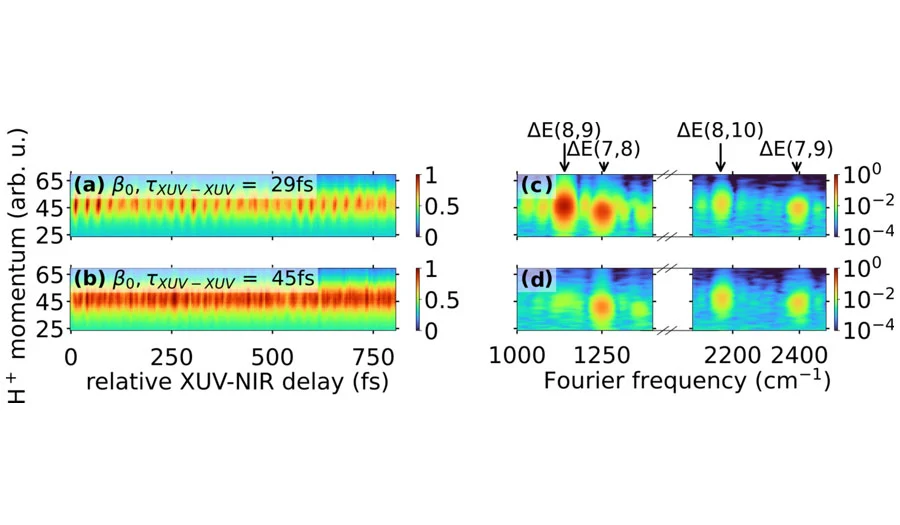

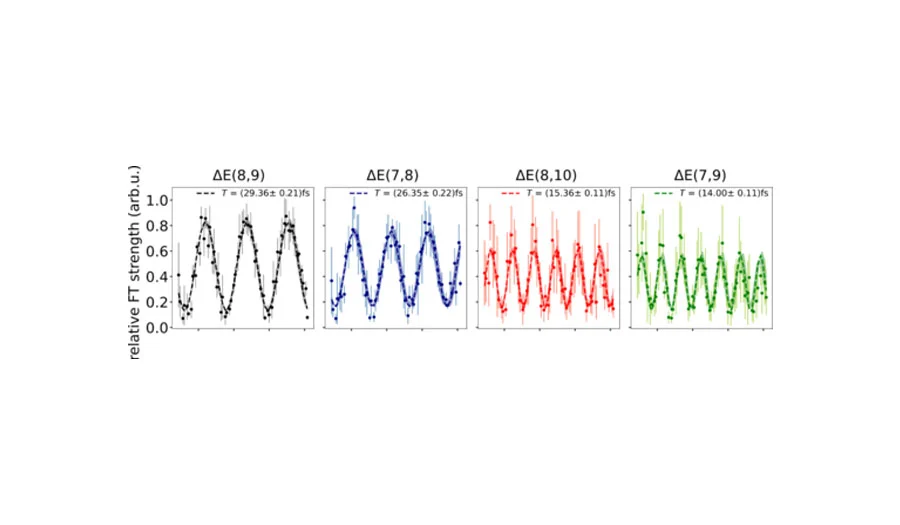

In den Experimenten und in den Berechnungen wurden neutrale Wasserstoffmoleküle (H2) mit einem Attosekundenpuls ionisiert, wobei ein H2+-Ion im niedrigsten verfügbaren, gebundenen elektronischen Zustand entstand. In diesem Zustand bildete sich ein Vibrationswellenpaket, d.h. eine kohärente Überlagerung von Schwingungszuständen, die die Vibration des Moleküls zwischen einem inneren und einem äußeren Umkehrpunkt beschreibt. Die Vibration wurde mit einem Probelaser im nahen Infrarot-Spektralbereich nachgewiesen, der das Molekül dissoziierte, wobei ein leicht nachweisbares H+-Ion und ein neutrales H-Atom entstanden. Da die Wahrscheinlichkeit dieses Dissoziationsprozesses stark vom Kernabstand zwischen den beiden Protonen abhängt, konnte mit dem Experiment die Vibration des Moleküls beobachtet werden, indem der Anteil der Moleküle in der Nähe des äußeren Umkehrpunkts der Vibration als Funktion der Pump-Probe-Verzögerung gemessen wurde. In Übereinstimmung mit früheren experimentellen Ergebnissen konnten die H2+-Vibrationen leicht gemessen werden, was die Kohärenz zwischen den verschiedenen H2+-Vibrationszuständen aufzeigt.

Diese Situation änderte sich radikal, als der Attosekunden-Ionisationspuls durch ein phasengekoppeltes Paar von Attosekunden-Ionisationspulsen mit einer kontrollierten relativen Verzögerung zwischen den beiden Pulsen ersetzt wurde. Bei einigen Werten der Verzögerung konnten die H2+-Vibrationen wie zuvor beobachtet werden, während sie bei anderen Werten fast nicht mehr zu beobachten waren. Eine Analyse der Zeitverzögerungen, für die die Vibrationskohärenz (nicht) beobachtbar war, ergab, dass der Grad der Vibrationskohärenz im H2+-Kation mit dem Grad der Verschränkung zwischen dem H2+-Ion und dem im Ionisierungsprozess erzeugten Photoelektron konkurriert. Mit anderen Worten: Das Experiment lieferte den direkten Beweis dafür, dass in Attosekunden-Pump-Probe-Experimenten mit Ionisierung die Verschränkung zwischen dem Ion und dem Photoelektron, die durch die Ionisierung mit dem Pumplaserpuls erzeugt wird, die Kohärenz limitiert, die beobachtet werden kann, wenn der Probe-Laserpuls mit dem Ion oder Photoelektron wechselwirkt. Das Experiment stellt somit eine wichtige Warnung für die Attosekunden-Gemeinschaft dar, da es zeigt, dass das Ergebnis von Pump-Probe-Experimenten von den Eigenschaften der Wellenfunktion des gesamten Quantensystems bestimmt wird, selbst wenn das Experiment nur auf die Beobachtung der Dynamik innerhalb eines der Teilsysteme abzielt. Das Experiment zeigt auch eine interessante Möglichkeit auf für Studien zur Beobachtung der Ladungsmigration auf der Attosekunden- bis wenige Femtosekunden-Zeitskala, bei denen die spezifischen elektronischen Kohärenzen, die dem Ladungsmigrationsprozess zugrunde liegen, aufgedeckt werden können. Schließlich zeigen diese Experimente eine mögliche Verbindung zwischen ultraschneller Laserspektroskopie und dem Arbeitsgebiet der Quanteninformation, wo die Anwendung von Werkzeugen aus der Attosekundenforschung bisher ungeahnte Möglichkeiten eröffnen könnte.

Referenzen:

[1] Vrakking, M.J.J., Control of Attosecond Entanglement and Coherence. Physical Review Letters, 2021. 126(11): p. 113203.

[2] Koll, L.-M., et al., Experimental Control of Quantum-Mechanical Entanglement in an Attosecond Pump-Probe Experiment. Physical Review Letters, 2022. 128(4): p. 043201.

Originalpublikation:

Experimental Control of Quantum-Mechanical Entanglement in an Attosecond Pump-Probe Experiment

Lisa-Marie Koll, Laura Maikowski, Lorenz Drescher, Tobias Witting, and Marc J. J. Vrakking

Phys. Rev. Lett. 128, 043201

URL, DOI oder PDF

Kontakt:

Max-Born-Institut für Nichtlineare Optik und Kurzzeitspektroskopie im Forschungsverbund Berlin e.V.

Max-Born-Straße 2A, 12489 Berlin

mbi-berlin.de

Marc J. J. Vrakking

marc.vrakking(at)mbi-berlin.de

Pressemitteilung MBI vom 27.01.2022