Erfolgreiche Tests zur unterirdischen Wärmespeicherung in Berlin-Adlershof

Voruntersuchungen des GFZ Helmholtz-Zentrums für Geoforschung für Berlins größte Wärmespeicheranlage sind abgeschlossen

Die Speicherung von Energie ist ein wesentlicher Baustein für eine sichere, resiliente und erneuerbare Energieversorgung. Um im Bereich der erneuerbaren Wärmeversorgung Angebot und Nachfrage auszugleichen, braucht es große Wärmespeicher, zum Beispiel in Form unterirdischer Wasservorkommen. Ein solcher sogenannter Aquifer-Wärmespeicher soll in Berlin-Adlershof entstehen. Dort haben Forschende des GFZ Helmholtz-Zentrums für Geoforschung um Stefan Kranz und Lioba Virchow nun ein umfangreiches Testprogramm durchgeführt, um die Eignung eines Grundwasserleiters in einer Tiefe von 350 bis 400 Metern für die saisonale Wärmespeicherung zu bewerten.

Im Rahmen des sogenannten Hot-Push-Pull-Testprogramms wurden mehrere Wärmespeicherzyklen über einen kurzen Zeitraum simuliert, um den späteren Betrieb während der saisonalen Speicherung nachzuahmen. Dabei wurden u.a. das Verhalten des Wassers im Untergrund, chemische und mikrobiologische Eigenschaften, Druck- und Temperaturverhalten rund um das Bohrloch und weitere Parameter beobachtet. Die Tests begannen im Juli 2025 und konnten Anfang November erfolgreich abgeschlossen werden. Die Hauptbohrungen für den Wärmespeicher sind vom Industriepartner BTB „Berliner Blockheizkraftwerks-Träger- und Betreibergesellschaft“ in den kommenden Monaten geplant. Die Forschungsbohrung wird dann als Monitoring-Bohrung für den Wärmespeicher genutzt.

Aquifer-Wärmespeicherung für saisonale Wärmespeicherung: das Prinzip

In den durchlässigen, grundwasserführenden Gesteinsschichten unter Berlin und weiten Teilen Norddeutschlands kann Wärme in Form von heißem Wasser gespeichert werden. Ein Aquifer-Wärmespeichersystem (ATES) benötigt zwei Bohrungen: eine „warme“ Bohrung und eine „kalte“ Bohrung. In den Sommermonaten wird Wasser aus der kalten Bohrung entnommen und beispielsweise mit erneuerbaren Energiequellen erwärmt. Das heiße Wasser wird dann in die warme Bohrung eingeleitet, wo es gespeichert wird. Im Winter wird die Wärme aus der warmen Bohrung entnommen und über ein Fernwärmenetz zur Beheizung von Gebäuden genutzt. Nach der Nutzung der Wärme wird das nun kühlere Wasser zurück in die kalte Bohrung gepumpt.

Unterirdischer Aquifer-Wärmespeicher in Berlin-Adlershof

Am Standort Berlin Adlershof baut die „Berliner Blockheizkraftwerks-Träger- und Betreibergesellschaft” (BTB) im Rahmen des Projekts „Reallabor GeoSpeicherBerlin” – in Zusammenarbeit mit dem GFZ Helmholtz-Zentrum für Geowissenschaften und der TU Dresden – Berlins größte Wärmespeicheranlage. Die vorgesehenen Speicherleiter befinden sich in einer Tiefe von etwa 350 bis 400 Metern, wo die Temperatur bei etwa 23 °C liegt. Im Sommer wird hier Wasser mit einer Temperatur bis 95 °C eingeleitet. So wird überschüssige Wärme aus einem Holzheizkraftwerk gespeichert, das Abfallholz zur Energieerzeugung nutzt. Im Winter wird das heiße Wasser wieder nach oben gepumpt und die Wärme in das bestehende Fernwärmenetz eingespeist. Modellrechnungen zeigen, dass rund 85 Prozent der Wärme zurückgewonnen werden können. Ziel ist es, über 30 GWh erneuerbare Wärme zu speichern, um zur Dekarbonisierung der Fernwärmeversorgung im Südosten Berlins beizutragen.

Simulation der zyklischen Speicherung mit Hot-Push-Pull-Tests

Hochtemperatur-ATES ist vielversprechend für die Speicherung großer Energiemengen. Allerdings kann die induzierte Temperaturänderung das thermohydraulische Speicherverhalten, die Chemie des Grundwasserleiters, die Mikrobiologie und die Wechselwirkungen zwischen Fluid und Gestein auf verschiedene Weise beeinflussen. Um diese Auswirkungen zu untersuchen und zu verstehen sowie potenzielle Wechselwirkungen zu identifizieren, haben Forschende der GFZ-Sektion 4.3 „Geoenergie“ Einzelbohrlochtests entwickelt, die an ATES-Forschungs- oder Pilotbohrlöchern durchgeführt werden können. In mehreren Push-Pull-Phasen wird über einen Zeitraum von mehreren Wochen eine zyklische Wärmespeicherung simuliert.

Die Push-Pull-Tests im Detail

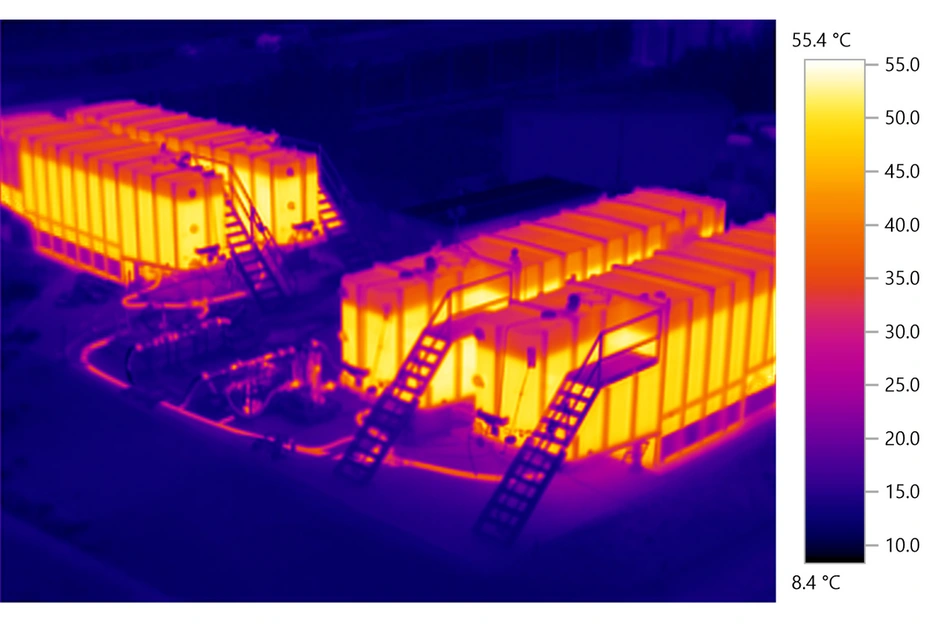

Die Tests begannen mit der Förderung von 260 m³ Formationswasser aus dem GFZ-Forschungsbohrloch am Standort Berlin Adlershof. Das Wasser wurde in vier geschlossenen, mit Stickstoff gefüllten Tanks gelagert, um chemische Reaktionen zu verhindern, die auftreten würden, wenn das Wasser mit dem Sauerstoff in der Luft in Kontakt käme. Es wurden Proben zur chemischen und mikrobiologischen Charakterisierung des Wassers entnommen, um ihre ungestörten Eigenschaften zu bestimmen.

Während des ersten Push-Pull-Zyklus wurden 240 m³ Formationswasser ohne Erwärmung in das Bohrloch injiziert. Das Wasser war mit einem sogenannten Tracer versetzt, einer inerten chemischen Substanz, die als Marker hilft, das Wasser nachzuverfolgen. Nach sechzehn Stunden wurde das gleiche Volumen wieder gefördert, wobei die Menge des geförderten Tracers kontinuierlich überwacht wurde. Dies liefert Informationen über die hydraulischen Eigenschaften der Speicherformation.

In den folgenden fünf Zyklen wurde das Wasser vor der Injektion auf 95 °C erhitzt und erneut Tracer hinzugefügt. Das heiße Wasser wurde dann nach 12–56 Stunden wieder gefördert, um zwischen kinetisch schnellen und intermediären Prozessen unterscheiden zu können.

Die kontinuierliche Überwachung der physikalischen und chemischen Eigenschaften, der Temperatur und des Drucks im Bohrloch und am Bohrlochkopf sowie des pH-Werts, der spezifischen elektrischen Leitfähigkeit, des Redoxpotentials, des gelösten Sauerstoffs, der Dichte und der Trübung an der Oberfläche wurde durch chemische und mikrobiologische Probenahmen ergänzt.

Die Messungen der gelösten Gase im Fluid wurden durch die GFZ-Sektion 3.1 „Anorganische und Isotopengeochemie” ermöglicht.

Die Forschungsbohrung wurde während der Komplettierung (2021/2024) mit faseroptischen Kabeln ausgestattet, wodurch die Tests mit ortsverteilten Temperatur- und Akustikmessung entlang der Bohrung begleitet wurden.

Diese Messungen ermöglichen z.B. die Überwachung der Temperatur entlang des Bohrlochs sowie im Speicherbereich oder auch die Überwachung der Fluidbewegungen im Filterbereich der Bohrung. Diese Arbeiten wurden durch Forschende der Sektion 2.2 „Geophysikalische Abbildung des Untergrunds” unterstützt.

Nach der fünften Heißinjektion (Push) verblieb das erhitzte Formationswasser ca. 35 Tage lang im Aquifer und wurde Anfang November ein letztes Mal zurückgefördert. Über diesen längeren Zeitraum wurde der Einfluss der erhöhten Temperaturen auf die mikrobiologischen Gemeinschaften beobachtet und soll eine Abschätzung des Langzeitverhaltens des Speichers ermöglichen.

Resümee: Erste vielversprechende Ergebnisse

Stefan Kranz, Leiter der Arbeitsgruppe „Geothermische Verfahrenstechnik und Systemintegration” in der GFZ-Sektion 4.3 „Geoenergie“, fasst zusammen: „Wir konnten unsere Tests mit all den umfangreichen Messungen und Beprobungen erfolgreich durchführen. Insbesondere die Injektion und Produktion mit heißem Formationswasser ist gut gelaufen, was auch ein gutes Zeichen für den künftigen Betrieb des ATES-Systems ist. Die Hot-Push-Pull-Tests haben die guten hydraulischen Eigenschaften der Hettang-Sandsteine bestätigt, was hinsichtlich ihrer Eignung als Wärmespeicher beruhigend ist. Wir haben während der fünf Hot-Push-Pull-Zyklen einen deutlichen Temperaturanstieg in der Speicherformation beobachtet und bei den beiden letzten Injektionen unsere Zieltemperatur von 95 °C erreicht.“

Lioba Virchow, Forscherin in der Arbeitsgruppe „Geothermische Fluide” der Sektion 4.3 „Geoenergie“, betont: „Der einzigartige Versuchsaufbau hat uns eine Vielzahl von Daten geliefert, die eine eingehende Charakterisierung des Reservoirfluids sowie der chemischen und mikrobiologischen Prozesse während der Wärmespeicherung ermöglichen. Die vorläufigen Ergebnisse der Fluidchemie, die während der Tests gewonnen wurden, zeigen zum jetzigen Zeitpunkt keine Hinweise auf Prozesse, die einer Wärmespeicherung bei 95 °C entgegenstehen würden. Die Analyse der Fluidproben und die Auswertung der Daten in den kommenden Wochen und Monaten werden diese vielversprechenden Ergebnisse hoffentlich bestätigen und eine solide wissenschaftliche Grundlage für die Bewertung der Umweltauswirkungen der thermischen Speicherung in Hochtemperatur-Aquiferen liefern.“

Umfangreiches Unterfangen mit vielfältiger, gebündelter Expertise vom GFZ

Die Tests liefern einen einzigartigen Datensatz von großem wissenschaftlichem Wert, da sie die Untersuchungen vom Labor auf das Feld ausweiten. Dieses umfangreiche Unterfangen konnte nur mit breiter Unterstützung weiterer Kolleg:innen aus dem GFZ erfolgreich durchgeführt werden, beispielsweise aus der GFZ-Sektionen 4.4 „Hydrologie“, der Zentralwerkstatt, den Technischen Diensten und der Beschaffungsabteilung sowie von weiteren Wissenschaftler:innen und technischem Personal aus den Sektionen 4.3 „Geoenergie“, 2.2 „Geophysikalische Abbildung des Untergrunds“, 3.2 „Organische und Erdoberflächengeochemie“ und 3.1 „Anorganische und Isotopengeochemie“.

Eine besondere Herausforderung war der Stromausfall im Südosten Berlins im September, der die Tests für mehrere Tage unterbrach.

Kontakt:

GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung

Telegrafenberg, 14473 Potsdam

presse(at)gfz-potsdam.de

www.gfz.de

GFZ-Pressemitteilung vom 14.11.2025